Claudio Verna: Dipinti e opere su carta, catalogo personale Galleria Bambaia, Busto Arsizio, febbraio 1998

Claudio Verna: Dipinti e opere su carta, catalogo personale Galleria Bambaia, Busto Arsizio, febbraio 1998

Parlando di Verna non posso non partire dagli anni Settanta. Prima di tutto per motivi di carattere personale: è allora che l’ho conosciuto, da allora siamo diventati amici; poi perché sono convinta che da quell’epoca ormai lontana nel tempo siano derivati tutti gli sviluppi futuri della sua pittura ostinata e coerente.

E non solo per quello che in quei quadri di allora c’era, ma ancor più – direi – per quello che non c’era e che sarebbe stato poi recuperato. Insomma, parlando con Verna, guardando i suoi quadri di allora e di oggi penso che tutto il “rimosso” della pittura, tutto quello che i giovani degli anni sessanta sentivano di dover eliminare, “tutto quello che nella pittura non andava fatto” (sono parole sue), abbia con ostinazione ripreso a poco a poco il sopravvento.

Ma vorrei tornare a quella mostra del 1973 allo “Studio La Città” di Verona (con Aricò, Battaglia e Griffa). Claudio mi spiegava con didascalica pazienza le ragioni del suo procedere operativo poi esemplificato nelle grandi tele (“Ho cominciato col dividere la superficie del quadro con una linea orizzontale… ; infittendo le linee divisorie lo spazio assume un valore di ‘pausa” fra gli “eventi”… infine con le linee a 4/5 cm. di distanza, la superficie della tela vive della pura vibrazione luminosa”); lo ascoltavo, capivo e guardavo affascinata i suoi quadri bianchissimi, e poi i gialli, vivissimi, di una saturazione cromatica insolente, ribalda.

Soprattutto mi inquietavano quelle serpentine sature di tutti i colori che talvolta cercavano di erompere dalla serrata logica delle bande monocrome con una violenza tanto più furente quanto più ferrea era la logica compositiva dell’opera. Era come se a tutta la somma delle pulsioni e dei sentimenti umani fosse concesso – per esprimersi – lo spazio esilissimo lasciato libero fra i campi cromatici: una sbavatura nella trama spaziale – un’accelerazione, un’impennata nella calma geometria della tela che riassumeva in sé tutta “la fatica” del fare pittura.

Questa guerra silenziosa ma dichiarata fra l’emozione ed il rigore mentale, allora (ma anche oggi) mi fece pensare al monumento a Maria Cristina d’Austria del Canova agli Agostiniani di Vienna: in quel taglio nero aperto sulla superficie della piramide bianca offerta ad una luce diffusa, in quel vano vuoto d’ombra l’illuminista Canova aveva condensato tutta l’ansia per l’ignoto, la paura della morte, la pena per l’umana avventura. Era, in magico bilico fra impulso sentimentale e illuministico rigore, la superba intuizione di uno spazio di “confine” dove cessa il racconto e deflagra un’intuizione. E’ possibile parlare oggi della pittura di Verna in quel decennio fino all’80 senza ricorrere alle categorie interpretativi di allora, così volontaristicamente didattiche, così “politically correct” (referente, progetto, dialettica, alterazione percettiva, energia virtuale … )? Si può tentare, magari ricorrendo al sommo Canova.

Guardando i quadri dipinti dalla fine del 70 (esaurita la spinta più scopertamente programmatica della sperimentazione per cicli), scorrendoli gli uni dopo gli altri sulle pagine dei suoi cataloghi o negli spazi del suo studio, viene da pensare che la coerenza, la fedeltà alle proprie premesse, la felice continuità che tutta la critica gli riconosce non siano la logica conseguenza di una ricerca programmatica bensì una risultanza quasi casuale. E, a guardar bene, anche il suo tempo progrediente è tutt’altro che rettilineo: non è così vero che le sue opere si sviluppino sempre l’una dall’altra come per l’esaurirsi di un impulso a sperimentare che lascia spazio ad un altro successivo.

Un affascinante tela scura del 1979 (Personaggio), dove il colore si sfrangia e pulsa ai margini di un grande lago monocromo, è già straordinariamente vicino al grande profondo blu de Le quinte della sera, del 1996; Ricognizione V del 1995, ritorna al “quadrato con cornice” degli anni 70 con le “sbavature” in colori contrastanti sospinte ai bordi, ad indicare – certo più esplicitamente di allora – che il monocromo è un punto di arrivo, una soglia che sottintende i tempi lunghi (mentali?) di altre stesure, di altre campiture/velature: comunque il limite d’equilibrio raggiunto oltre il quale non si può andare, pena la caduta.

Allora il tempo di Verna si rivela circolare, “senza inizio né fine”, come recita il titolo di uno dei suoi affascinanti monocromi tondi del ’92; la sua fedeltà alle proprie premesse è la ripresa, quadro dopo quadro, di uno dei tanti problemi “pittorici” che allora forse urgevano tutti insieme, e che solo l’impianto razionale dell’opera (certo: il progetto) teneva miracolosamente in equilibrio. Ciò che allora era implicito, virtuale, alluso, oggi è vissuto, agito – verrebbe da dire – sulla pelle del quadro. Quello che una volta era progetto, oggi è divenuto un percorso di cui di volta in volta, nelle grandi tele come nei quadri piccoli o nelle carte, si compie un segmento, concluso nella sua autonomia, eppure ogni volta provvisorio.

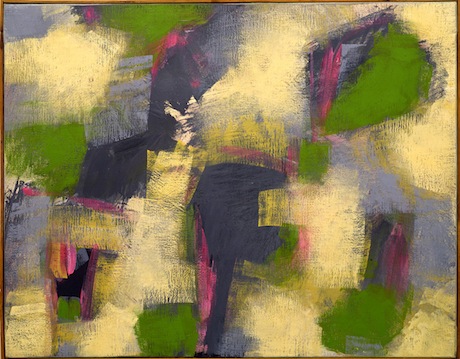

La diga architettonica imposta un tempo al quadro dall’ordito geometrico, caduta una volta per tutte verso la fine degli anni 70, ha costretto il pittore ad accorciare le sue distanze, psichiche ma anche fisiche, dall’opera. Ecco che allora ciò che era minuto, filiforme (quei filamenti vibranti ai limiti delle bande cromatiche) è esploso sulla tela guadagnando uno spazio sempre più ampio e coinvolgente.

Anche la stesura monocromatica, dall’emozione prima rattenuta seppure vibrante, ha ceduto, si è allargata, è giunta a denunciare – nella pennellata dal gesto fattosi largo e decifrabile – tutta la sua storia (intessuta di attese e scarti repentini, fremiti ed abbandoni, dubbi e certezze, improvvisi clamori ed assopiti silenzi).

Con molto coraggio in quei primi difficili anni ’80 – e poi sempre con maggiore sicurezza fino ad oggi – Verna ha affermato che la pittura può avere un fascino più carnale di quello esercitato dal sottile piacere dell’esercizio mentale; insieme a non molti altri ha aperto uno spiraglio su quella che io considero la più grande rimozione operata dall’arte di questo secolo: l’idea che la Pittura possa anche essere Decorazione (con le maiuscole d’obbligo).

Se è ben vero che da molto tempo l’esecuzione ha preso il posto del progetto, non bisogna però pensare al suo lavoro di questi anni come ad una europea quanto felice declinazione della “pittura d’azione” (magari intessuta di automatismo psichico). Al contrario, in questa che definirei “azione della pittura” sono molti i segni dell’antica disciplina progettuale, oggi però consapevolmente trasferitasi tutta nel gesto reso sicuro dalla lunga esperienza.

Penso all’equilibrio compositivo che governa anche le sue tele più grandi, dove il rischio della caduta può stare dietro l’angolo; penso alla capacità di portare il colore fino alle soglie della saturazione, lasciandolo intatto ed inalterato nel timbro come se fosse nato lì sulla tela per felice improvvisazione (ed invece è ponderatissimo). Penso, ancora, alla libertà di muoversi entro i riferimenti naturalistici delle ore e delle stagioni, giocando con l’ammiccante ambiguità del titoli delle tele, senza che questo comprometta in nulla la totale autonomia della stesura pittorica.

Ha detto De Staél che “la pittura è un muro, ma ci volano dentro tutti gli uccelli del mondo”; ebbene questa folgorante metafora si attaglia a pieno anche alla splendida maturità della pittura di Claudio Verna: a patto però di pensare che il muro abbia completamente perso il peso inerte della materia e che siano gli uccelli a creare la natura (e non viceversa).