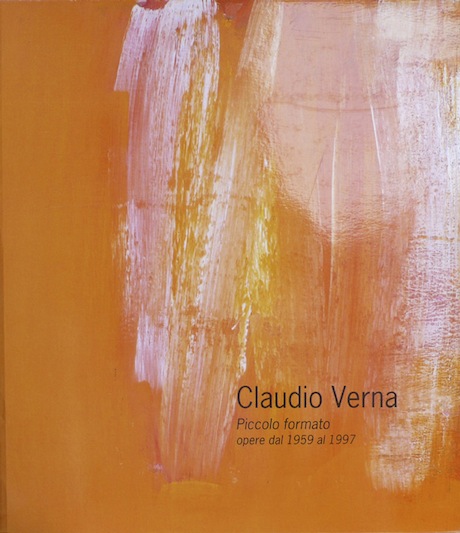

Claudio Verna. Piccolo formato, catalogo antologica Piccolo Formato, Galleria Fumagalli, Bergamo, aprile 1998

Claudio Verna. Piccolo formato, catalogo antologica Piccolo Formato, Galleria Fumagalli, Bergamo, aprile 1998

Questa esposizione procede da un progetto lucido e preciso dell’artista Claudio Verna che ha scelto il punto di vista del piccolo formato ed ha selezionato le 35 opere presenti in mostra. Ogni riflessione in merito deve partire da questo dato di fatto. Il testo che segue sarà quindi anche un dialogo con l’artista, con l’immagine che di sé propone oggi.

Osserviamo attentamente la collocazione nel tempo delle opere scelte e la loro frequenza. Le prime due rinviano al 1959. Le sei successive parlano degli anni Settanta (una del 70, due del ’71, una del ’75 e le ultime due del ’76); poi discendiamo agli anni Ottanta (con due opere, 1980 e 1983). E tutti gli ultimi anni Novanta. Ma Verna, pittore coscienzioso, ha catalogato tutti i suoi lavori. Quindi ci possiamo fidare, per ora, della sua numerazione progressiva delle opere. Ordunque del ’59 sono presentati i n.20 e 38. Poi viene il n. 124 del ’70. Ma al ’76 siamo già al n.478.

E’ chiarissima una doppia scelta operata da Verna, in questo vero e proprio ripensamento di una carriera: la messa sotto chiave dei decennio 1960 / 70 – vale a dire il tempo che corre dalla sua prima personale alla sala della Biennale veneziana del 70; e la posizione subalterna attribuita alla prima metà degli anni 70 – anni in vero per lui gloriosi!

Procediamo con ordine, consapevoli che se qualcosa viene “nascosto” è per riaffermare qualcosa d’altro. Cosa ci nasconde Verna? Credo un decennio di lavoro decisivo, a volte disperato, con molte distruzioni al suo interno. Il tempo della sua tribolazione.

Non può che essere così. Verna ha 22 anni nel ’59, l’ultimo anno della stagione informale. A questa altezza cade, per alcuni storici, la cesura decisiva che consentirebbe una distinzione tra moderno e contemporaneo! E’ un salto internazionalmente verificabile, il biennio ’59/’60: un luogo di visibilità massima di quanto l’informale aveva fin lì coperto. Ma è il tempo delle compresenze: non si esce unidirezionalmente dall’informale ma quasi ci se ne libera per molteplici vie. Vinse allora la via POP ma artisti quali Ryman e Agnes Martin principiarono ad esporre nel ’58. Certo la triade suicida Wols – De Stael – Pollock appare unita alla Documenta del 1959. E qui le storie novecentesche della pittura mondiale sembrano trovare un ultimo abbraccio ed un addio all’unisono: non semplicemente, come pur fu detto, il trionfo dell’astrazione – con termine oggi polveroso.

L’Italia era perfettamente in sintonia col passo europeo e americano e in un caso almeno, quello di Giulio Paolini, era in anticipo. Ma c’erano i Lo Savio, i Manzoni e Castellani; c’erano i Colombo… e Calderara e Rambaudi. Certo stiamo dipingendo una situazione a posteriori: nei mesi dei ’59 Claudio Verna non conosceva tutte queste alternative dell’arte ma respirava la medesima aria, masticava le medesime impasses.

E soprattutto la giovinezza di Verna aveva già acquisito una determinazione fondamentale: la sua vocazione pittorica e non generalmente artistica. Verna vuoi essere solo pittore nell’esatto momento in cui artisti di alto profilo, quali Paolini e Colombo, muovono dal cosmo della pittura allontanandosi in direzione dell’artisticità. E’ questo passaggio, da pittore ad artista, ad inquietare i pittori puri – e non del tutto a torto. Ma Verna non si capaciterà mai di questa distinzione – ed a ragione. In questo passaggio s’incuneano le mode e il sistema dell’arte!

Di certo c’è che Verna, nel ’60, conosce la pittura, pura, di Nicolas De Stael e gliene viene un’esperienza indimenticabile. Ma è importante tener presente questo incontro non per ipotetici imprestiti stilistici – di difficile dimostrazione – ma per la natura stessa del pittore De Stael, un artista che non può essere letto sul filo dell’innovazione artistica. Non fu informale mai e raramente astratto pienamente, ma la sua pittura si nutre di un bisogno di verità esistenziale che l’informale condivise. Eppure mai si chiuse ad escludere l’orizzonte della realtà.

Ecco se dovessi collocare Verna all’altezza del 1960 lo direi sensibile ad una doppia realtà artistica: all’esperienza di De Stael, a lui ben nota e ormai tutta inscritta nel tempo; e al progetto rigorista calviniano di Ryman, ignoto a tutti che raggiungerà l’Europa nei primi 70. Da avvicinare, quest’ultimo, alla sensibilità di una Agnes Martin, che può segnare un incrocio, seppur ad un livello teorico, sulla traiettoria di Verna.

Il ’59 ci riporta un Verna sicuro che il quadro sia qualcosa di autogiustifìcato; sicuro che lo spazio da abitare sia certo una finestra da cui vedere. Sicuro che lo spettatore si metterà dove ha voluto l’artista: al centro geometrico del rettangolo. L’eleganza e la misura sono qualità del giovane Verna: una luce che gira ed appallottola i corpi d’aria, si direbbe; un segno dinamico ma non convulso, privo di grandi tensioni melodrammatiche. C’è ancora fiducia nel farsi forma delle tensioni, fiducia nel loro ricomporsi. E’ l’età dell’ottimismo.

Undici anni dopo Verna dipinge un quadro dentro un quadro con la squadratura geometrica in evidenza. E non può sfuggire l’emergenza linguistica già dalla descrizione estrinseca dell’opera.

Ma contemporaneamente presenta un breve testo, il primo che io conosca, dal titolo “Perché ancora la pittura” Ed è un attacco: alla domanda stessa, respinta perché difensiva. I pittori che si sentono accerchiati in verità non hanno nulla di nuovo da dire – ecco il problema. La pittura è un mezzo per dire ed esprimere. Che non ci sia più solo la pittura, che la pinacoteca diventi museo, è affare sociologico. E1 lo spirito del tempo, la fotografia della civiltà. La visibilità dei mezzi dipende sì dal sistema dell’arte ma anche dalla forza dell’arte stessa. Il sistema dell’arte è la cultura artistica del tempo; l’arte va per la sua strada comunque!

Qual era la strada di Verna? Nell’immediato era dismettere l’ottimismo dei quadro-finestra trasformando la superficie in un campo di operatività artistica. In cui tutte le operazioni avvenivano alla luce del sole. In questa operatività agiscono due piani strutturali contemporaneamente. Certo la geometria che si trascina appresso la questione della cornice; ma anche il colore uno e trino per così dire che è lo stesso colore che agisce differentemente.

La doppia strutturazione è la doppia anima del lavoro di Verna: ragione e sentimento – è già stato osservato a ragion veduta – costruzione ed espressione.

L’anima geometrica era uscita da subito negli anni Sessanta, in Verna ed in genere nella pittura. Ma non penso sia segno di un ripensamento dell’arte astratta tra le due guerre, Qui la geometria sta per l’operare mentale; è rivendicazione di una attività implicita alla pittura ma sempre celata a celebrazione dell’inventiva. Quando squadro il foglio metto ordine nell’universo. Quando lo dipingo gli dono tutte le qualità della vita. In verità agendo compio entrambi gli atti.

Il decennio delle tribolazioni è abitato da questa lotta che è separazione formale di geometria e colore. Ampia parte dei 70 è la difesa della pittura nella sua anima profonda, che è la forza dell’inganno. Il colore è il protagonista assoluto: sia che si finga struttura geometrica o cornice; sia che si strutturi per seriazioni, non rinuncia mai al suo potere emotivo e illusorio. E’ il colore che trasgredisce, non la geometria: e lo fa arando quella superficie, illusoriamente donandole profondità da cui, come onde sonore, spuntano accordi cromatici insospettati.

Ed ora insospettati sono gli avvicinamenti: non tanto a Calderara, che patisce la tradizione astratta primo-novecentesca; quanto a Rambaudi, pittore da riscoprire. Sono scoperte a posteriori, percorsi paralleli compiuti ignorandosi. Vero è che predominante in Rambaudi fu la meditazione sul tempo – per cui il Boetti dei lavori eseguiti con la biro deve qualcosa laddove Verna è giottesco, è spazioso. E l’amore che porta a Klee è per via di colore non di struttura dell’opera. Ma è spazioso come lo fu De Stael. Poeticamente una “tempera” del ’60 (vedi pag.15 cat. 79 a cura di M. Fagiolo) è prossima a “Presentimento”, (n.592) del 1980. Là c’è più De Stael; qui c’è più Verna. Ma è più ciò che le unisce.

II segreto di questa esposizione è tutto qui, nella acclarata continuità e permanenza di intenzioni artistiche di contro ai debiti storici del dipingere, quei debiti che fanno la quotidiana storia dell’arte contemporanea.

Se Verna ha nascosto il decennio, ed ha limitato gli anni ’70, è perché voleva emergesse questo collegamento profondo intimo e di lunga durata tra il ’59 e il ’76 e oltre. La stagione della cosiddetta “pittura analitica” è il tempo della cattività dove l’obiettivo primario era difendere la pittura come strumento capace di dialogare in parallelo con le altre arti della visione. Stare alla pari per freschezza di artisticità.

Irrinunciabile era solo il concetto di inganno in pittura, che è la via verso la forma; consapevole che tale inganno agiva comunque nelle altre arti, se l’arte non voleva sovrapporsi ed identificarsi con la vita. Massima vicinanza ma nella distinzione! La forma non più come dato ma come ricerca sempre provvisoria: solo così si poteva stare lontani dalla morte (si direbbe cristallizzazione). Così ci si poneva prossimi alla vitalità.

Il 1976 è per noi l’anno della svolta. Sicuro ormai che il colore solo sa costruire, ecco che Verna lascia cadere ogni dimostrazione geometrica del pensiero. Avendo assorbito il lavoro dì Ryman, la cui opera conosce direttamente nei primi anni ’70, ovvero la fisicità del gesto pittorico e la sua evenienza sempre diversa per ogni diverso supporto, Verna crede solo al colore quale strumento di ricerca. L’analiticità pura di Ryman infatti non soffocava lo specifico emozionale della pittura e, laddove questi inseguiva la nozione di quadro / oggetto, Verna era già collocato nella dimensione della superficie / campo dell’agire pittorico. Per queste stesse ragioni non mette conto, a mio avviso, chiamare in causa l’esperienza del gruppo francese Support / Surface. Infatti l’analisi materiale del quadro, questo il nocciolo del loro pensiero artistico, è tappa ampiamente sorpassata da Verna già nei ’60.

Si ripete, per restare alla storia cronachistica, alla Biennale del ’80 lo stupore già suscitato alla precedente Biennale del ’70: consiste nell’anticipo che Verna ha sempre marcato rispetto alla novità della ricerca pittorica. Anticipo non solo temporale ma generazionale, frutto di un lavoro in solitaria e spiritualmente di un consentire con analoghe ricerche, analoghi bisogni, in luoghi distanti, incomunicabili. E resto convinto che la fucina di questi ritmi anomali nell’arte contemporanea vada individuata nel biennio ’59 / ’60.

A questo punto potrebbe dispiacere, e a me un poco dispiace davvero, l’esiguità di opere chiamate a rappresentare gli anni ’80. Ma tale fatto non nasconde alcunché e ci riporta invece ad una caratteristica fondamentale di questa esposizione: il piccolo formato, appunto. Per Verna questa misura è una categoria specifica del lavoro, un polo estremo che si confronta coi suo opposto, il grande formato. Non sono questioni genetiche a differenziare i due modi di operare. Per la concezione stessa del lavoro, Verna non ha mai preparato studi o appunti o disegni preparatori, cosicché il piccolo non è in funzione ancillare al grande, non anticipa né procede da alcunché. Il piccolo ha la virtù di mettere alla prova per intensità e freschezza laddove il grande esalta la solennità dello spazio. Si potrebbe immaginare un Verna più frenetico nel piccolo come se il tempo di esecuzione si raccorciasse: ma le insoddisfazioni portano sempre Verna a rifare, mai a correggere. E ciò vale sempre.

Per me il piccolo formato esalta il dialogo privato che intrattiene Verna con la sua pittura, illumina una sincerità radicale che non ammette scorciatoie. Da qui procede questo mio aver preso sul serio le indicazioni nascoste nella pacata periodizzazione proposta. Allora è come se, dopo il ’76, ogni quadro parlasse per se stesso, in un eterno presente.

Ma così non è, naturalmente. Ora la struttura di un quadro di Verna è esattamente una piramide a base prevalentemente quadrata con la punta rivolta verso lo spettatore. Cosicché i colori coprono e al contempo scoprono i piani più profondi. Ciò che si vede è sempre di ostacolo ma è il solo che si può vedere. La struttura formale rinvia al vedere, allo scrutare l’orizzonte piuttosto; è quindi ricerca più che raggiungimento. Cos’altro di più eticamente definito di un simile atteggiamento che entra nell’opera, non le sta accanto, verbosamente? Fare il quadro resta un’avventura in cui la determinazione del volere e la forza delle cose si scontrano continuamente. Prendiamo il ciclo delle “Idee”. La forma si identifica nettamente con la struttura pittorica. Coprire per scoprire: questa la formula che rigetta l’idea di pittura / finestra su altro. Si conferma invece la scelta originaria: la pittura è un campo su cui sì agisce (dipingere è un verbo attivo!).

Nel ’92 il colore è ostacolo al vedere: blocca lo sguardo che vorrebbe sprofondare, ricercare, andare giù. Ed invece la punta della piramide si conficca nell’occhio. Nel ’93 Verna rivisita un tema a lui caro fin dagli anni ’70: la cornice come tema grammaticale della pittura. La cornice è il confine tra realtà e finzione ed è struttura capitale per la pittura. Verna la rivolge verso la pittura stessa e così facendo la acquisisce alla pittura. Negli anni ’70 spesso ai confini tra la cornice dipinta e il “quadro” occhieggiava il colore emozionato, ravvivato da pulsioni: interprete quindi di segrete intenzioni dell’artista (erano spie da tenere in gran conto). Nell’idea n.25 del ’93 (n. di cat.882) la cornice è come una membrana squarciata; fa insomma ancora e sempre il doppio gioco (coprire per scoprire al quadrato). Si intravede un Omaggio al Teatrini di Fontana! Mentre nell’idea n.26 (n. di cat.885) capita che sia il quadro ad impossessarsi della cornice.

Ma com’è la realtà che sta oltre il quadro? Chiara e distinta oppure opaca ed ingannevole? Intendiamo parlare di realtà, non di mondo delle cose. La ricerca della realtà implica il medesimo atteggiamento che in Verna è agito dalla forma artistica, la medesima eticità. Solo, nelle opere di Verna, la grazia non è mai disgiunta dalla durezza della determinazione al ricercare. E la durezza non è mai grigia ma ha i colori della positività e dell’ottimismo.

Sta qui forse l’essenza ingannevole dell’arte pittorica per Verna? Ingannare per conoscere.