Nella seconda metà degli anni 60, con la pittura messa sotto accusa nelle sue possibilità e nella sua stessa sopravvivenza, arrivai per gradi ad usare un solo colore: non era né un raggiungimento né il grado zero della pittura. Posavo sulla tela un solo colore come un musicista, già esperto, che torna a sillabare le prime note per prenderne piena coscienza, capirne il senso profondo nel suo rapporto con il silenzio. Avevo già alle spalle il lavoro di una decina d’anni, ma capii che davo per scontate troppe cose, che invece andavano riesaminate.

Nella seconda metà degli anni 60, con la pittura messa sotto accusa nelle sue possibilità e nella sua stessa sopravvivenza, arrivai per gradi ad usare un solo colore: non era né un raggiungimento né il grado zero della pittura. Posavo sulla tela un solo colore come un musicista, già esperto, che torna a sillabare le prime note per prenderne piena coscienza, capirne il senso profondo nel suo rapporto con il silenzio. Avevo già alle spalle il lavoro di una decina d’anni, ma capii che davo per scontate troppe cose, che invece andavano riesaminate.

Mi resi conto, per esempio, che parole come rosso, giallo o azzurro sono termini astratti se non sono calati nella concretezza del loro essere, prima di tutto, pigmento fisico, materia, infinita varietà di toni in relazione al supporto, alla tecnica, alla quantità. Presi a prestito, da vecchi libri di scuola, immagini geometriche e le trasposi su tela scandendo le varie zone con uno o più passaggi di un unico colore (puro o composto non importava). Quel triplice ordine di rapporti che ne veniva fuori (chiaro-scuro, lucido-opaco, caldo-freddo) mi fece capire quante potenzialità fossero interne ad un solo pigmento, quante strade fossero percorribili. Quel colore fondava il quadro e ne era assoluto protagonista.

Per far questo passare dall’olio all’acrilico (più duro, quasi industriale) fu una scelta obbligatoria perché così eliminavo tutto il pittoricismo ereditato dalla fine dell’informale. Ma sotto gli strati più spessi di colore lasciavo trasparire, ai bordi, tracce di altri colori, memorie di una storia che sapevo sarebbe riemersa più tardi. Lentamente queste “sbavature” cominciarono ad avere più peso, più importanza, fino a diventare la “figura” del quadro. Riconquistata sicurezza, tornai alla tecnica ad olio: le possibilità si moltiplicavano, tutti i colori tornavano a dialogare tra loro. Più che uno stile, preferisco pensare che si delineava più chiaramente, su quelle basi, il mio modo di essere un pittore moderno.

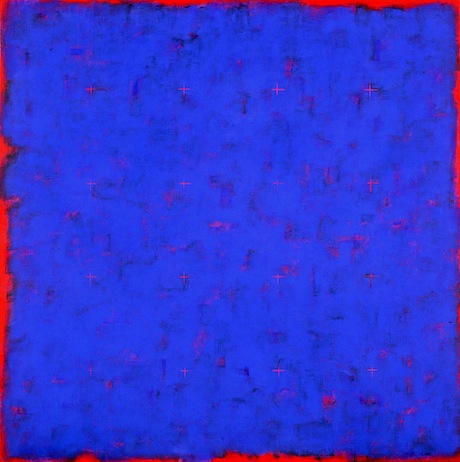

Sono passati così quasi trent’anni di lavoro appassionato ma, come dire, avaro di opere, sempre meno di venti ogni anno. Poi, dal 2001, sono tornato progressivamente agli acrilici che peraltro, rispetto a quelli precedenti, sono molto cambiati, ora più ricchi, morbidi, simili all’olio. Volevo fare più quadri, non certo per esigenze di mercato, ma perché volevo accelerare la ricerca, sperimentare con più velocità. La nuova-vecchia tecnica ha portato con sé, inevitabilmente, cambiamenti importanti.Essendo l’acrilico un pigmento che si diluisce con l’acqua, la pennellata ha meno importanza perché, asciugandosi, tende a scomparire, mentre diventano fondamentali le velature, le sovrapposizioni di colori, quelle che io chiamo le marezzature. In qualche modo, quasi inconsapevolmente, ho riscoperto punti di contatto con il lavoro degli inizi, tangenze con esperienze già fatte, sia pure tanto diverse: come in una specie di spirale. Le variazioni di tono sono diventate tanto più importanti quanto più minime, appena accennate. Lo spazio si è come dilatato, la luce ne rimane il fondamento e la ragione.

Spesso il risultato, all’apparenza, è un quadro monocromo. Ma naturalmente non è così. L’impatto visivo può forse ricordarlo, ma in realtà è la sintesi di infiniti passaggi di colori diversi, di luci che si sovrappongono, di dissonanze che si ricompongono. Non a caso un quadro finisce quando tutto il lavoro fatto si annulla e l’opera sembra dipinta in poche ore. I quadri dei primi anni 70 erano basati su un solo colore, mentre quelli attuali ambiscono alla totalità dei colori e quindi a contenere tutte le “figure” possibili.

Si guarda con gli occhi ma si vede con la mente: in questa “prolungata esitazione” (per dirla con Valery) sta tutto il senso del mio lavoro. O almeno lo spero.