Canto alla durata, catalogo personale Civiche Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, Ferrara, febbraio 1997

Canto alla durata, catalogo personale Civiche Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, Ferrara, febbraio 1997

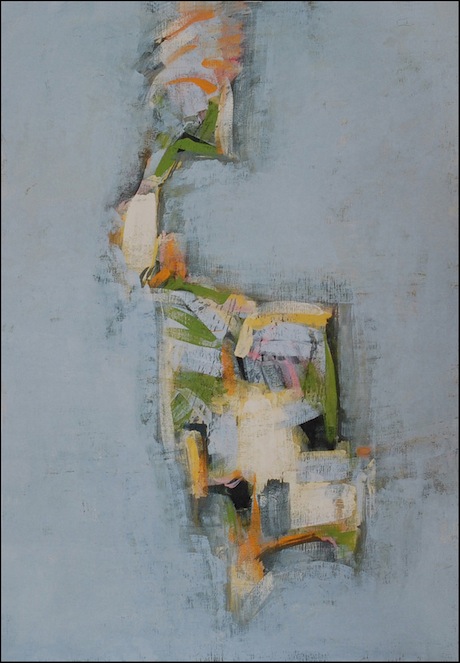

Succede qualcosa, all’aprirsi degli anni Ottanta, nell’opera di Claudio Verna. Da porla entro una misura di poesia diversa, che già dal 1978, che è data per lui fatidica, aveva cominciato a manifestarsi. Quadri come Cadinium red, Fox-trot, Understatement, Pittura., solo per dire di qualcuno, si staccano da quella nera geometria che aveva toccato in modo quasi uniforme il percorso degli anni Settanta, in pieno regime di Pittura-pittura o Nuova- pittura che dir si voglia. Fu già allora che poté intuirsi come Verna fosse sostanzialmente fuori del coro. La fatica estrema delle teorizzazioni, e la fatica ancor più estrema di rendere quelle teorizzazioni cosa della pittura, non lo aveva travolto. Coltivava la pittura come un linguaggio, come il senso di una parola figurata, ma non coltivava quel linguaggio perché diventasse il superamento della pittura, o qualcosa di nuovo senza sapere cosa sarebbe diventato quel nuovo. Egli rivendicava, anche in quel momento confuso, le ragioni della pittura come strumento della conoscenza, come approfondimento della visione, che evidentemente non poteva essere solo vedere il visibile, ma il dare forma e sostanza anche all’invisibile.

Su questo doppio registro ha quindi costruito il suo poema del colore, secondo una libertà che si è manifestata compiutamente proprio sul finire di quel decennio, ed è poi cresciuta senza sosta dagli anni Ottanta fino a oggi. Con un canto che è un canto alla durata, alla distensione, alla vastità, avendo i tempi lunghi dell’osservazione perpetuata all’infinito, che non trova ostacoli, si dilata e occupa tutto il corpo della tela, il luogo del mistero, della scoperta di regole fuori e dentro di noi.

Tutto è vita, niente è vita. Questa pittura testimonia l’appartenenza come la non appartenenza. Dare forma alle cose ed essere ugualmente la loro scomparsa, la cessazione del battito vitale, del respiro. L’ondata del colore e la sua risacca che non si vede ma risuona, gorgoglia attutita, si spande entro un’acqua limacciosa, quasi fosse un tardo stagno di Monet. Ecco, è come se da un certo punto del suo cammino Verna non avesse più timore di stare dentro una storia della pittura che è, soltanto, la storia della pittura. Come se tutti i tumulti ideologici si fossero d’incanto placati, e lasciato così lo spazio libero al lavoro e non ad altro. In quel momento, insomma, vinceva una volta per sempre la bellezza della pittura e le ragioni del fare non restavano schiacciate sotto le macerie di intendimenti che poi non riuscivano mai a diventare linguaggio del sentimento.

Conquistata questa libertà – e non sarà mai inutile ricordare, ancora una volta, come Verna, magari assieme a Olivieri e Raciti per stare nel campo largo dei gruppi che occuparono gli anni Settanta, sfidò dall’interno l’invito a fare altro dalla pittura -, è cominciato per lui il vero elogio del colore, la sua fissazione entro nuclei di forza, di sogno, di memorie allagate. E nel colore trafitture continue, adescamenti dell’ombra, spezzatura di piani, ricomposizione di spazi. Come se nel colore nascesse ogni cosa e dal colore fosse, intero, il mondo. Da questo potere assoluto, fondante, è nato questo secondo tempo del suo lavoro. Per una dedizione maggiore al corpo dell’idea, al corpo dell’emozione, e l’una e l’altra non potessero mai più presentarsi divise; soltanto dalla loro combinazione, e sovrapposizione e reciproca scomparsa, poteva nascere la vera unità cui Verna, da sempre, aveva teso.

Non lo dicevano già, infatti, quelle tempere del 1959, nelle quali era una brulicante vita tenuta sempre sull’avviso di un accadimento? Di un avvenimento futuro, ma già in atto nella diaspora del colore, nel suo essere centellinato e poi disperso da un vento tagliente, che sminuzza le forme, le lascia incise dentro lo spazio ingolfato, tessuto e tramato dal brusio della sera.

E’ così che nell’opera di Verna nulla nasce dal nulla, e tutto viene per un attraversamento mai casuale del tempo e dello spazio. Spostamenti che seguono il corso dell’esperienza e della conoscenza, mai vuoti da colmare. Sempre è stata, questa, pittura della durata, naturalmente mai dell’improvvisazione, e non solo nell’atto del fare pittura, ma soprattutto nell’averla prima preparata come pensiero reso attuale, come pensiero attuabile. Non voglio dire delle differenze, della distanza, di questo lavoro rispetto a molti altri. Voglio solo affermare, non negare. Così come questa è, nella pienezza dei suoi esiti, pittura affermativa.

Perché se parla di un’assenza, di una profondità, del non conoscibile, della distanza del tempo e dello spazio, lo fa da una posizione terribilmente umana, che non nasconde mai le ragioni del vedere allertato, allarmato. Da uno spalto conosciuto, alto fin che si vuole ma noto, parte questo desiderio di comporre ancora pittura come parlare una lingua mai estinta, e che trova al suo interno i valori per darsi sempre come nuova. Affascina questo senso di una fede mai inutile, mai velleitaria o supponente, e invece piena della giusta umiltà della ragione, della giusta consapevolezza della conoscenza. Stretta attorno a tali motivi, la pittura di Verna ha una sua precisa peculiarità; difficile da collocare se non adducendo i nomi usuali, le tematiche usuali, le derivazioni mille volte dette. E invece lasciare che questo lavoro continui a manifestarsi come un accadimento del tempo intcriore, un tendersi e poi uno sfibrarsi della superficie del colore; e frantumarsi quindi di quella pellicola continuamente sollecitata, che sottintende un flusso misterioso di correnti, ora nebbiose e umide ora accese di un sole sgranato sopra la terra calcinata. Iniziato questo percorso, è stato un concentrarsi, fino allo sfinimento, sull’impatto del colore, e quindi della luce, come se soltanto da questi due elementi potessero poi nascere il vento, il profumo, il silenzio. Eventi naturali, successioni di visioni, appannamenti dell’atmosfera, dolci intransigenze dello spirito, crude verità su cui galleggiano gialli cancellati: ogni cosa contribuisce allo sfumarsi preciso del distinguibile, e al formarsi, altrettanto preciso, del non distinguibile. Si manifesta un paesaggio senza limiti, in continuo, inarrestabile movimento, scosso da una vibrazione interna, centrale, che genera cicatrici d’aria, suture del colore, maculazioni di fumi rappresi.

E’ a questo punto, nel 1987, che giunge quel grande quadro, quasi riassuntivo di dieci anni di lavoro, che è // muro degli uccelli. Proprio come la nascita della forma dal nulla, dell’emozione dal magma e dal caos. E lo scioglimento ormai definitivo dei nodi di una esasperata progettualità. Non è un caso che questa tela sia anche un omaggio alla verità di Nicolas de Stael; omaggio che Verna intende come dedizione definitiva alla parola della pittura; al suo essere anche liberazione dal peso della terrestrità, che può passare per la via della contemplazione o per quella, assai più tragica, scelta dal pittore sulla Costa Azzurra.

Liberi, adesso quasi senza più peso, ma tutti compresi nell’equilibrio di un mondo della visione sensibile, i quadri di Verna hanno toccato, dalla fine dello scorso decennio, un nuovo punto di fascino estremo. Ed è la vibrata sollecitazione di una atmosfericità ulteriore, di una nebbia che tutto pervade, e invade. Ora diluita e spalmata, ora rappresa e tutta grumi di materia che non è mai materia, ma solo l’illusione della sostanza. Rothko dialoga tranquillamente con Bonnard, ed è quella sovrana indipendenza dagli schemi che fa di quest’opera un punto non prescindibile nella vicenda contemporanea italiana. Per cui sono fioriture di mimose nello spettro di un giardino dell’anima, o discese del colore oltre lo stretto confine della finestra dello studio umbro. Tutto può essere, perché niente è ciò che è. E quello che appare è la pittura, questa forma di confessione come di nascondimento, di presenza e distanza, immagine di natura e natura dell’immagine.

Difficile trovare, nelle strade tanto accidentate della pittura di oggi, un artista con questa disposizione nativa alla scoperta, al fraintendimento mai, e invece con il desiderio di andare sempre in fondo alle cose, di conoscere sempre di più, e conoscere perché questa è l’unica salvezza dalla confusione; l’unica via, anche, che porti al variare del sentimento, al suo tendersi nel momenti estremi, diventando così, proprio in quei momenti, il passaggio indispensabile verso la pienezza del colore come della vita.

E sono venuti i quadri del 1996, belli come forse non era accaduto mai; come un canto dal risuono interno, spento eppure tutto un’eco. Quadri anche acquatici, che nominano una soglia e l’oltre di quella soglia, che annunciano uno spazio e lo serrano nella placata distensione del colore. Hanno la chiarezza temporalesca di un’alba scura, l’imprimitura della notte o del giorno dilavato da una luce di sepolcro, di apparizione lieve, di bende gettate sopra un prato fiorito.

E’ in queste opere un’intensificazione di tutto, e prima di ogni altra cosa della nostra percezione che lì sta il centro del mondo. Come se nella pittura fosse la salvezza da ogni male, e solo perché tutto appare e appare e appare. Vedere, ecco il comandamento. Vedere una dilatazione dell’energia; sentirla premere, fasciare il campo ottico e non lasciarlo mai più inviolato. Contaminazione continua della purezza dentro l’impurità, soffio vivente dei contrari che mai si elidono e sempre stanno l’un l’altro sovrapposti, infine fusi. Non altro trovo adesso in questa pittura se non il senso proprio di una fusione, di un essere per l’unità dentro l’unità.

Alta voce di poesia, che si sposta silenziosa, apparentemente inavvistata; e invece, apparizione infinita, dove l’apparire è già il manifestarsi di tutto.