Caro Marco,

Caro Marco,

la parola “antologica” allude inevitabilmente a bilanci o consuntivi e sembra escludere l’idea stessa del movimento: per questo non la amo, e preferisco pensare che la mostra che stiamo preparando sia piuttosto l’occasione per una verifica su cui impostare il lavoro di domani.

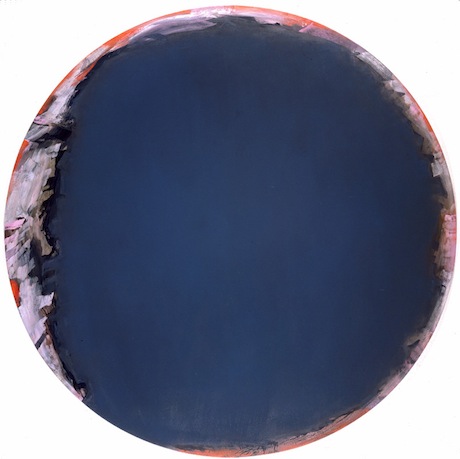

Ho scelto di esporre i grandi formati perché sono opere che, per l’impegno che richiedono, non solo mentale, ma direi perfino fisico, si pongono spesso come cardini del mio discorso sulla pittura, a cui guardo io stesso per trovare ragioni e motivazioni per andare avanti. A volte è un piccolo quadro ad aprire spiragli, o suggerire possibilità nuove, ma certo riuscire a reggere un quadro grande conferma la validità di un progetto più di tanti risultati pittoricamente felici.

In un grande formato la bella pittura non basta e l’intimismo è necessariamente bandito. Ma non basta neppure il progetto se non si innerva in una pittura che gli dia vita, che magari lo contraddica per una ulteriore, possibile verità. In arte non si può barare mai, ma qualche volta ci si può accontentare: quando l’impegno è massimo, le mediazioni sono impossibili. Ogni volta che affronto un grande formato so tutto questo, anzi è “Una storia che si ripete” (come ho intitolato una di queste opere), ma il fascino della sfida vince su ogni altra considerazione.

E d’altra parte, le mie scelte sono per così dire obbligate: vado dove mi spinge la logica interna del mio lavoro, rivisitato e corretto alla luce della mia storia e di quanto vedo di vitale attorno a me. La componente critica in un pittore (analitica si diceva una volta) la considero ancora importantissima, ma oggi, sempre di più, sento la necessità di identificarmi senza riserve in una pittura che abbia tutto il coraggio di essere se stessa. Non sto negando le virtù salutari del dubbio, ma dico che solo portando la pittura ai suoi esiti estremi posso sperare di essere un artista moderno.

Qui il discorso si complica un po’, perché le parole possono diventare dei boomerang: ma è un fatto che la straordinaria ricchezza della pittura sta proprio nella sua capacità di modificarsi, di saper rinunciare a quanto via via diventa superfluo, anacronistico. D’altra parte, semplificare la pittura, come per Matisse, non significa solo togliere, ma soprattutto qualificare gli elementi che identificano una nuova proposta. Nel grande formato, divento in questo senso più radicale che nel piccolo, perché le scorciatoie del mestiere diventerebbero paralizzanti. O il colore contiene in sé la struttura del quadro, o il quadro non nasce; la spazialità della superficie, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non viene agevolata dalla dimensione, ma si pone come obiettivo da conquistare che non tollera incertezze; il segno, la pennellata, il gesto sono poca cosa se l’energia che li sostiene non si libera delle scorie formali. Infine, è inevitabilmente messa fuori gioco la pittura di grazia, trappola che insidia ogni pittore quando allenti la sua tensione o tenda al solipsismo.

Questo è un punto che per la verità riguarda tutta la pittura nel suo rapporto con il cosiddetto (e a volte famigerato) contesto. Questo problema lo sento come cruciale. Credo profondamente nella centralità dell’opera, ma proprio per questo penso che debba necessariamente rapportarsi con la realtà che la circonda: altrimenti non sarebbe al centro di niente ma in un limbo in cui regnano il gratuito e l’inutile. La stessa parola “qualità” perderebbe ogni senso perché non più riferibile a qualsivoglia valore, ma soltanto al mestiere. In questo caso, il passaggio alla reazione, cioè all’accettazione acritica di codici vecchi, diventa automatico. Rimanere fedeli a se stessi non può significare fermarsi (a produrre…) ma proprio, letteralmente, continuare il proprio viaggio. E il senso di un viaggio consiste negli incontri, negli imprevisti, nella scoperta di nuovo paesaggi e di lingue diverse. Accettare tutto questo vuoi dire fare i conti con la realtà, pronti a proporre ma anche a rimettersi in discussione.

Se la pittura ha attraversato i secoli dell’arte occidentale lo si deve alla sua capacità di passare, rimanendo se stessa, dall’affresco alla pittura al cavalletto, dai re ai borghesi, dalla casa al museo, dalla glorificazione all’eversione. Ma quando sento teorizzare, da qualche parte, che un quadro lo sanno fare tutti mentre quello che conta è il contesto (come, dove e quando) in cui viene proposto, allora mi fermo. Un conto è interagire con il contesto, un conto è subirlo come l’unica realtà possibile. La parola d’ordine è: incunearsi nella realtà per modificarla. Ma se la mia azione non assume la dignità e i contorni di una proposta altra, posso aspirare a diventare un guastatore o un politico (aspirazione legittima) ma un artista no. Un conto è avere delle idee, altra cosa è la paziente messa a punto di un progetto che si articoli nel tempo su più livelli. Quando affronto un grande formato sono consapevole di queste premesse, ma non sarei sincero se non dicessi che la vera molla che mi spinge è il piacere di confrontarmi con me stesso, di affrontare una prova in cui tutto sembra possibile proprio perché il rischio è massimo.

La pittura ha una stupefacente duttilità ed è di questa forza che intendo servirmi per dialogare con il mondo, il campo in cui dare libertà piena all’immaginazione. Naturalmente anche la ragione deve fare il suo dovere, cioè vigilare, ma questa è una condizione interna alla propria cultura e non intendo farmene frenare.

Alla fine, il primo a sorprendersi del risultato devo essere io, proprio perché non ho niente da dimostrare. Dirò di più: i quadri più riusciti li ho risolti quando avevo la testa sgombra anche delle migliori intenzioni, in una disponibilità completa all’avventura. Il fascino della pittura sta anche in questa possibilità di mettere a frutto il caso, gli incidenti, perfino quelli che a prima vista sembrano errori. Nel mare delle possibilità, l’unica bussola rimane la fiducia in se stessi.

Claudio Verna, gennaio 1994

Caro Claudio,

mi scrivi che non ami il termine “antologica”: ti capisco, è come voler mettere al sicuro e relegare nel passato un qualcosa che è invece ben vivo, materia di lavoro attuale, non legato – o non più legato – al momento in cui è stato fatto ( sembra un paradosso, ma le opere d’arte si staccano dalla storia dell’arte proprio quando perdono quella loro caratterizzazione temporale, tanto cara ai filologi). Non credo che tu debba temere questa reclusione forzata nelle caselle della storia, e questo per il processo intrinseco che sottende il tuo fare pittura, e che si ritrova alla fine, quando il processo è diventato prodotto. Ogni grande tela è per te come un match di pugilato, è proprio come un incontro di boxe, fa storia a sé: è cioè una specie di distillato di preparazione, di concentrazione che erompe in un momento, quello dell’incontro coi guantoni dell’altro, che nel tuo caso è la tela bianca. Mi accorgo che avrei potuto usare altre metafore, immagini meno bellicose, ma dai tuoi grandi quadri viene fuori quest’idea di “resistenza” della materia ad essere governata, che è fisica e mentale al tempo stesso.

Di qui, possiamo partire per due percorsi nella pittura, che poi, si sa, è uno solo: quello mentale e quello fisico. Lo faremo, ma per ora mi preme considerare il tuo procedimento sotto la categoria unitaria della classicità. Avrei forse potuto usare anche il termine tradizione – nel senso etimologico di comunicare attraverso il tempo -, se non si prestasse a troppi equivoci, se non fosse ciò che gli avanguardisti ad oltranza aspettano per poter classificare il tuo lavoro secondo i loro canoni.

Classicità, allora, come rapporto dialettico tra sé e l’altro, tra interno ed esterno, uomo e mondo, che però raggiungono l’unità in quel momento particolarissimo in cui il quadro è finito, e comprende tutto il prima -il processo, il lavoro, la lotta – e tutto il dopo – l’essere nel mondo -: certo, capisco, può essere una posizione tradizionale, ma è tanto tradizionale quanto la definizione heideggeriana di arte come “porre in essere la verità”.

E’ per questi motivi che, forse, non si può mai fare un’antologica: il quadro è un’entità più che un divenire (a maggiore ragione, poi quando del divenire si da l’immagine scontata del percorso, di uno sviluppo quasi biologico che prevede un’infanzia, una maturità e una decadenza nella vita operativa di un artista). Naturalmente, la tentazione è forte di guardare a un quadro con l’ausilio del precedente e del successivo, ma si rischia anche di cadere nel luogo comune di una sedicente analisi storica, che alla fine non spiega niente, come nelle definizioni di Longanesi, per cui alla voce “Verdi” si diceva “è meno grande di Wagner”, e a quella di “Wagner”, si replicava “è più grande di Verdi”. Ci avventuriamo in un terreno difficile, perché rifiutiamo la stampella della storia, che è una parte di quello che tu chiami “contesto”, ma non crediamo neppure ad una post-moderna “fine della storia”… Semmai citando un tuo titolo è “una storia che si ripete”, nel duplice senso che ogni volta che ti trovi di fronte alla tela si ricomincia da capo, è un altro scontro in cui non è valido il ricordo del precedente o l’eventuale rivincita del futuro, e anche nel senso che la pittura è un’ossessione, una coazione a fare che licenzia sempre monadi ad un tempo finite e compiute, ma insufficienti a dire in una sola volta tutta la ricchezza della pittura. Chissà, forse Nietzsche in questo avrebbe potuto vedere una dimostrazione del suo concetto di “ritorno”. Dunque, la tua pittura, o meglio, il tuo fare quadri – scendiamo nella fisicità del fare – potrebbe essere un continuo ritorno cui ti costringe non tanto l’imperfezione di un precedente che vuoi correggere, e neppure il sentimento della storia, la tua personale o quella sociale, che cambia, quanto piuttosto l’essenza stessa della pittura, la sua disciplina, che è linguistica e operativa.

Credo che sia stato questo il motivo di tanta analiticità sulla pittura, durante gli anni Settanta, di cui sei stato in Italia uno dei più solidi esponenti, e probabilmente, il più fecondo di testi teorici. A pensarci ora anche in questo vedo il tuo – e solo tuo – modo di pensare e agire l’arte: dallo scritto teorico di quegli anni sei passato ultimamente al “colloquio” o alla “lettera”, come questa cui sto rispondendo. E’ sintomatico: dalla dichiarazione di poetica (quello che in America chiamano “statements”, e a cui non puoi rispondere ma solo aderire), allo scambio di idee tra due o più persone – comunque poche -, qualcosa è successo, e non certo in senso centripeto o intimista. Voglio dire che sono sempre più convinto che l’avanguardia coi suoi atteggiamenti sia una malattia infantile, che ha bisogno di tirare sassi nelle vetrine per sentirsi viva, e preferisce fare questo piuttosto che scavare una galleria per minare il quartiere generale…. ecco, la tua azione, oggi, mi pare più mirata, infinitamente più sicura di quando le circostanze, il contesto, e probabilmente una sincera fiducia nell’idea del gruppo – surrogato della collettività – facevano ottenere alla “pittura- pittura”, alla “nuova pittura”, alla “pittura analitica”, gli allori tributati più al porsi in essere come avanguardia, che alla pratica silenziosa del vedere.

Come vedi, stiamo arrivando alla questione del “contesto”, che ti sta e ci sta così a cuore. Avrai notato infatti che tutto quello che ti ho scritto a proposito delle posizioni degli anni Settanta, non riguarda minimamente i quadri che hai fatto in quegli anni, ma solo il loro “intorno”. Sarebbe stato assurdo, di fatto, che attribuissi alle opere un grande quoziente di storicità – che pure possiedono, naturalmente -, dopo averle appena definite quali monadi, e quindi come assoluti. In parole più fisiche (si, ci sono parole più o meno fisiche…), quei tuoi quadri di quegli anni – ne cito alcuni: “Visione sette” del ’70, “The four” dello stesso anno, le due “Archipittura” del ‘75 e del ’76, “Aegizio” o “Pittura” sempre del ’76 – non debbono la loro “tenuta” attuale al supporto storico-critico dell’analiticità di allora, ma proprio al superamento di questo: se non fosse troppo retorico, si dovrebbe dire che sono “quadri”, senza aggettivi. Del resto il rapporto tra contingenza e trascendenza di questa stessa contingenza, costituisce l’essenza del moderno sin dai tempi di Baudelaire e, una volta passato il momento dell’attualità, ciò che salva l’opera è solo l’opera stessa (un po’ come è accaduto ai “Sacchi” di Burri, o ai “Tagli” di Fontana, che dovettero il loro successo allo scandalo, ma devono la loro grandezza, oggi, alla classicità che finalmente vediamo dietro la contingenza della provocazione, provocazione tra l’altro non voluta dagli artisti, ma attribuita loro, ancora una volta dal contesto).

Certo, il contesto “aiuta”… aiuta anche il critico, il quale naturalmente si trova in difficoltà se lo si priva degli aggettivi, come in fondo tende a fare la tua pittura, cosa che la rende ardua per la parola, proprio per quella sua estrema disciplina, quell’obbedienza assoluta ma non cieca al linguaggio che le è proprio, senza troppe mediazioni o contaminazioni. Invece, la tentazione del “contesto” è proprio nel buttarsi a capofitto nella contaminazione non linguistica, ma semplicemente cronachistica: sembra cioè si sia rotto l’equilibrio auspicato da Baudelaire, in favore tutto del versante della contingenza, dell’ informazione, che ha come legge del contrappasso al successo immediato l’oblio altrettanto veloce (tra qualche anno ci ricorderemo di Lorena Bobbit, non più di quanto ci ricordiamo oggi di Doretta Graneris). D’altro canto, non sopporto quanti affermano di non tenere conto del contesto, di non essere assolutamente toccati: li conosci, come li conosco io, e si tratta quasi sempre di grovigli di frustrazione… Il problema, invece, è un altro: come può interagire con il contesto il linguaggio dell’arte, e in particolare, quello della pittura? Oggi vedo, su scala mondiale, e con gli aggiornamenti scaturiti da un graffittismo a metà tra espressionista e cartoonista, né più né meno quello che il realismo sociale faceva agli inizi degli anni cinquanta: allora era correre a casa e dipingere il Polesine, oggi, è correre a casa e dipingere il membro tagliato di mr. Bobbit. Comunque si è sempre in ritardo sugli altri media, e meno efficaci di altri linguaggi. Credo invece, così come te, che la sopravvivenza dell’arte e della pittura sia proprio nel trovare l’ambito espressivo e comunicativo che è solo suo, che non debba rispondere a ritmi percettivi ed informativi propri del contesto informativo basato sulla velocità della comunicazione. L’errore sta nel considerare “quel” contesto come “il” contesto; affermando così l’impossibilità di altri contesti e ricadendo in un storicismo avanguardista rnonovettoriale – una sola direzione, un solo obiettivo -, quando lo scenario che stiamo vivendo non solo ci consente, ma addirittura ci obbliga alla pluralità dei linguaggi (cosa che la scienza ha già perfettamente digerito, mentre il sistema dell’arte no).

Così, quando mi dici che la tua produzione di quadri è esigua, e che dipingi sempre più lentamente, sento in te la consapevolezza matura di questa certezza: gli ambiti possibili sono molti, la pittura non insegue nulla, la pittura dipinge se stessa. Che è poi quello che già dicevi quando “nonrappresentavinullaquandodipingevi”, ma che oggi ha conquistato una serenità che vorrei dire orientale, ma che forse appartiene di più a certo nostro misticismo contemplativo: dopo tutto l’Umbria dove ti sei trasferito è davvero una terra di miracoli… Tutto combacia: come ho scritto prima, anche passare dal manifesto poetico al colloquio fa parte di questa certezza, che l’ambito della comunicazione dell’arte può anche essere ridottissimo, a patto che sia profondo, e che non ci sono eccessivi obblighi di diffusione, anche perché il massimo raggiungibile da questo linguaggio e da questo medium è comunque ridicolo se paragonato a quello degli altri media. Paradossalmente si potrebbe dire che sei più impegnato nel contesto adesso di quando ti accomunavano in un gruppo, una ventina d’anni fa. E se buttarsi “a corpo morto al fondo della pittura” (cito un altro tuo colloquio del ’90) fosse il solo possibile atto eversivo?

Ciò che si vede in questi tuoi grandi formati è prima liberazione e poi libertà. Liberazione sottintende un rapporto conflittuale con qualcosa, di cui appunto ci si libera: per la tua pittura mi pare si sia trattato proprio dell’idea superficiale di “contesto”, che si traduceva in “appartenenza”, “ruolo”, “stilema” se non proprio “stile”. Nelle opere che ho già citato, e nelle altre di quegli anni, mi pare che si sia quasi svolto un conflitto, feroce come una guerra civile, tra l’idea di ricerca” e la “ricerca” vera e propria. La saturazione del colore, la quadratura sfasata tra tela, telaio, e superficie dipinta, il bianco su bianco, l’emozione e il distacco, testimoniati dalla visibilità della pennellata, del gesto, e l’anonimità del colore “a plat”, la considerazione per la “cornice” sono stati i passi necessari per la ridefinizione del linguaggio della pittura e per una esplorazione dei suoi confini, in modo da poter costruire una regola cui obbedire: passaggio fondamentale di una delle più recenti palingenesi della pittura, la quale vive questi rinnovamenti ciclici, in barba a chi la da per morta, o a chi la “supera”. Ma, si sa, le regole sono anche fatte per essere trasgredite, e questa portava già in sé la propria ribellione.

La guerra di cui parlavo pocanzi traspare già in quelle opere così regolate: è il colore che combatte una sua battaglia, assolutamente incurante dell’esigenze del contesto, che imponeva quella regola e quel controllo. Del resto, come potrebbe essere altrimenti, visto che il colore è l’essenza della pittura, anche in negativo, anche quando, cioè, manca? Di fronte all’elemento fondante del vedere, ogni storicismo e anche ogni storicità vengono meno, perché si trova sul piano della fisicità assoluta, precedente ad ogni organizzazione storico-semantica.

Così, capirai anche il perché di questa personificazione del colore: è la tua pittura che lo rende tale, e credo che sia un grande complimento dirti che nei tuoi quadri, soprattutto in quelli degli ultimi dieci anni, l’artista scompare di fronte all’arte. Ecco la liberazione e la libertà: sei riuscito a liberare il colore da te stesso, da quel residuo di mentalismo che stabilisce sempre un confine tra pensare il quadro e fare il quadro, e ora agisci in perfetta libertà, avendo ormai lasciato indietro il problema di una struttura ideologica che fosse garante anche del lato edonistico della pittura. Questa scioltezza, questa disinvoltura non contrasta affatto con la tua esigua produzione: tu non fai pochi quadri perché sono lunghi da fare, ma ne fai pochi perché la pittura cresce lentamente, matura nella mente finché non si trasferisce nelle braccia, e allora il quadro si realizza in pochi giorni. “La cultura uno ce l’ha nelle braccia”, mi hai detto nel nostro ultimo incontro a Rapicciano, ed è questo il motivo della scioltezza con cui lasci che il colore venga fuori. E’ vero: tutta la cultura è in un gesto, ma non nel compiere quel gesto, ma nell’”essere” quel gesto. Allo stesso modo il colore dei tuoi quadri raggiunge questa sintesi, per cui non si vede più la costruzione, ma solo l’astanza di brandiana memoria: il colore non si sovrappone agli altri colori, non li cancella, non c’è prima o dopo (analogamente a quanto accade per tutta la tua produzione) e, alla fine, non c’è neppure un fondo, ma sempre l’apparizione del colore, materializzazione concretissima di un mistero che si manifesta attraverso – e intendo attraverso in senso anche fisico – di te. Ecco, quella regola prima ideologica, poi mentale, adesso si è tramutata in regola fisica. Davvero oggi ciò che stabilisce i confini del tuo territorio sono le braccia, e non è un caso che i tuoi grandi formati siano, alla fine, compresi nell’estremo allargarsi delle braccia, anche quando le misure dell’opera sembrerebbero contraddire questa piccola scoperta: il tuo “Muro degli uccelli” omaggio affettuoso a Nicolas De Staёl è di misura “sovrumana”, nel senso che supera quella regola appena individuata… però è formato da due tele, ricade cioè sotto l’unica regola che non si può trasgredire, quelle delle misure fisiche dell’uomo.

Marco Meneguzzo, primi di marzo 1994